2020.3.8

横浜市民ギャラリーコレクション展2020「うつし、描かれた港と水辺」の魅力をお届けするブログ第8回です。

(3月15日(日)まで毎日更新予定)

本日3月8日は、本来であれば「鑑賞サポーターによるトーク」の開催日でした。ということで、今日のブログではサポーター活動の様子をご紹介したいと思います。

***

■ 鑑賞サポーターの活動

当館のコレクション展では、毎年鑑賞サポーター(ボランティア)が活躍しています。この活動は2017年から始まり、今年度で4回目。毎回メンバーを募り、コレクション展が始まる前の年明け1月から約2か月にわたって研修を行います。作品や作家について調べて理解を深め、それぞれの経験をもとに身近な視点で作品の魅力を伝える活動を行ってきました。鑑賞サポーターは、作品と来館者のみなさんをつなぐ役割を担う存在となっています。

今年度は8名のメンバーが参加し、4回の研修を行いました。

今回のコレクション展では

(1) 展示作品の中に登場する横浜のスポットの紹介文を執筆し、会場にパネルで掲示すること

(2) 鑑賞サポーターがそれぞれのおススメ作品を紹介する「鑑賞サポーターによるトーク」を実施すること

という2つの目標にむかって活動を進めてきました。

研修はグループワークで行いました。2グループにわかれ、どの作品についてトークするか話合ったり・・・

調べたことをまとめて原稿を書いてきたら、お互いに読みあい、修正して紹介文を仕上げました。横浜のスポット紹介を書くからには!と、多くのメンバーが現地まで足を運んで情報収集もしました。

作品図版を前にトークの練習も。みんなで「ここがいいね」「ここは直したら?」と意見しあって進めていきました。

■ 鑑賞サポーターによる「作品に描かれたスポット紹介」前編

メンバーもスタッフも楽しみに準備してきた「鑑賞サポーターによるトーク」は今回残念ながら実現できませんでしたが、<鑑賞サポーターによる「作品に描かれたスポット紹介」パネル>は無事完成しました!その内容を2回にわけてご紹介しますので、どうぞご覧ください。

1. 横浜赤レンガ倉庫

撮影:鑑賞サポーター

多くの観光客が訪れる近代産業遺産である横浜赤レンガ倉庫は、明治末期に最新鋭の倉庫として着工されました。当時は人や物流の拠点として賑わいましたが、関東大震災で被災し、戦後は連合国軍に接収。後に再び倉庫として利用されましたが、コンテナ輸送の台頭にともない、1989年に廃止になりました。その後、横浜市は新港地区のシンボルである赤レンガ倉庫を中心に、歴史と景観を活かした街づくりを進めました。本展出品作から赤レンガ倉庫周辺の1970~80年代における港の変遷がみえてきます。

[サポーターおすすめポイント!]

横浜港を見守る横浜のシンボル・赤レンガ倉庫は、青い空に映える姿が印象的です。

2. 横浜港大さん橋国際客船ターミナル

撮影:当館スタッフ

横浜開港の象徴・大さん橋は、166年前この地にペリーが来航し、のちにできた波止場の防波堤「象の鼻」に端を発します。1894年に457mの鉄桟橋が完成すると、貿易で横浜の発展に貢献しました。関東大震災や戦争を経て、客船氷川丸が米シアトル航路に復帰、ブラジル丸が中南米への移住者を乗せるなど、多くの外国客船が運行し、大さん橋は見送りの客で溢れ返りました。当時は海外への玄関口として夢と希望を乗せ世界各地を結び、豪華客船や外国人の見学に2万人が詰めかける活況の時代でした。増改築を重ね、7代目の現在もクルーズ客船が多数寄港しています。

[サポーターおすすめポイント!]

大さん橋は、まさに横浜の発展と人々の喜び悲しみを見守ってきた港の原点!

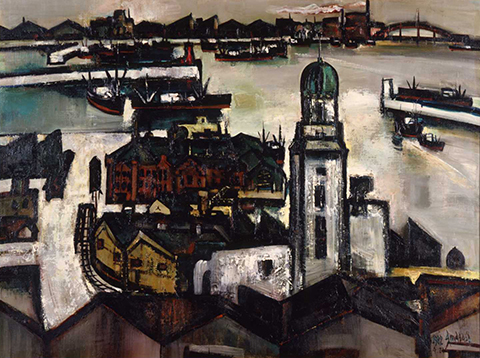

3. 横浜税関(旧神奈川運上所)

撮影:鑑賞サポーター

イスラム風の緑青色のドームを持つクイーンの塔と呼ばれる庁舎は、キングの塔(神奈川県庁本庁舎)・ジャックの塔(横浜市開港記念会館)とともに「横浜三塔」として親しまれています。完成時には横浜で最も高い建物で、印象的な意匠から絵画等の題材とされることが多く、本展でも数点見られます。前身は江戸幕府の「神奈川運上所」。1859年横浜港の開港に合わせて関税徴収などのために現在の県庁敷地内に開設後、明治政府に引き継がれて1872年に「横浜税関」と名称変更。1934年に現在地に移転し、関東大震災の復興事業として建築されました。

[サポーターおすすめポイント!]

横浜三塔を一望できるスポットが大さん橋と赤レンガ倉庫にあります。

***

■ きょうの1点 mini

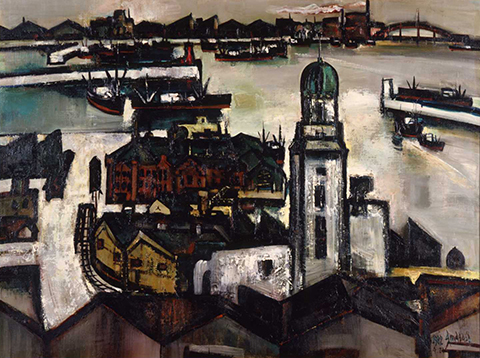

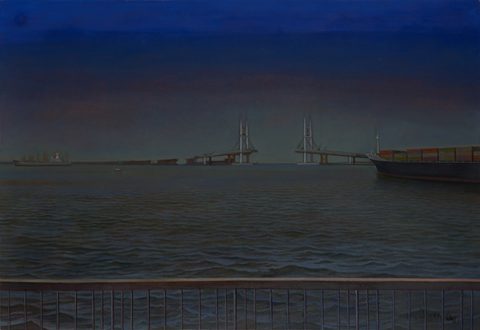

天笠義一(1921-2007)

《横浜港》1982年 油彩、キャンバス 97.8×130.8cm

この作品の解説はこちら

こちらの天笠義一の作品には、上記にご紹介した横浜赤レンガ倉庫と横浜税関が描かれていますね。当館の所蔵作品には横浜風景を描いたものが多く、こんなふうに作品のなかにいろいろなスポットを探し、その歴史をたどってみるのも楽しいものです。

サポーターによるスポット紹介と、本ブログでご紹介する作品、ぜひあわせてご覧になってください!

***

サポーターによるスポット紹介[後編]は、3月14日のブログでお届けします。どうぞお楽しみに。