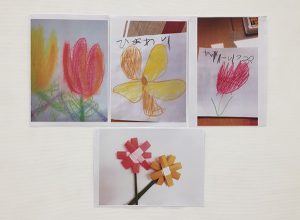

5月14日からスタートしたWEB企画「お休み中の展示室に花を咲かせよう!」。みなさんから自作のお花の絵や工作を撮影した写真を募り、休館中の展示室に飾ってその様子をSNSでお届けする本企画は、6月10日をもって予定どおりの期間を無事終えることができました。

最終的に、28日間でなんと!204点のお花が集まりました!!

真っ白な壁に数点の作品を貼り出した最初の頃とは見違えるようです。やっぱり展示室はこうでないといけませんね!期間中、市内、県内、国内、海外と、想像していなかったほど多くの地域から作品をお寄せいただきました。また、年齢も1歳から93歳まで(!)と幅広く、小さな子どもたちや若者たちもたくさん参加してくださいました。

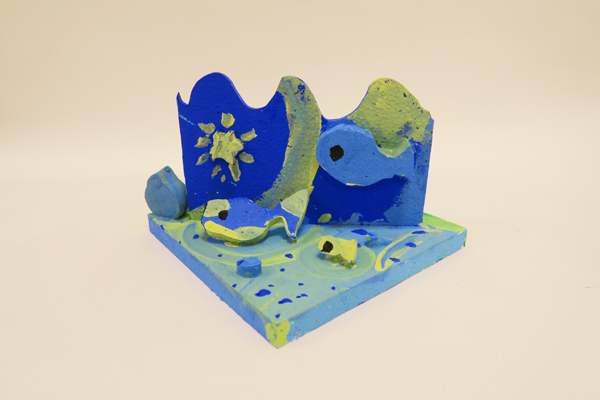

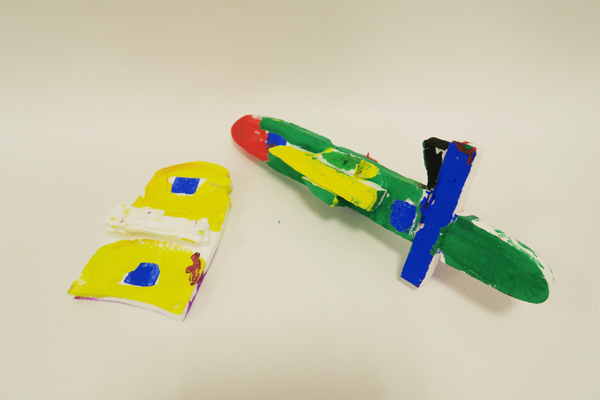

ご覧のとおり、届いた作品はどれもそれぞれの魅力にあふれていて本当に素敵です。たくさんのパワーが集まって、こんなにすばらしい元気いっぱいのお花畑になりました。

みなさんご自身の生活も不安定な中、たくさんのご参加、応援をいただき、本当にありがとうございました!!

———-

お休み中の展示室に花を咲かせよう!

2020年5月14日(木)~6月10日(水) 28日間

[会場]横浜市民ギャラリー展示室B1 ※WEB上でのみ公開

[応募点数]204点

[参加者年齢]1

歳~93歳

[参加者居住地]

横浜市、川崎市、相模原市、大和市、藤沢市、鎌倉市、逗子市、平塚市、秦野市、東京都、千葉県、富山県、京都府、大阪府、奈良県、香川県、広島県、福岡県、佐賀県、熊本県、イギリス、その他海外 ほか

[配信]当館twitter、Facebookにて配信 @ycag1964 #花咲くギャラリー

———-

「お休み中の展示室に花を咲かせよう!」を振り返って

「お休み中の展示室に花を咲かせよう!」は、人が「誰かを元気づけたい」と思う気持ちを表明する場をつくること、個人のそうした思いをつなげて形として表し、共有することをイメージして企画しました。新型コロナウイルス感染拡大にともない4月7日に緊急事態宣言が発出され、これまでに経験のない外出自粛態勢となる中、私たちの生活はごく限られた人としか接することができないものへと一変し、多くの方が寂しさや先が見えない不安を感じていたと思います。そのような状況下、実際に顔を合わせずとも、インターネットを通じて人と人のつながりを感じられることが何かできないかと思い立ちました。3月から臨時休館が続いていた当館では、地下1階から3階まで4フロアの展示室はすべて空っぽの状態でした。作品を展示するのがギャラリー施設の本来の姿であり、展示室という場があることが私たちの何より大きな資源であると考え、インターネット上ですべて完結させるのではなく、実際の場を介した取組みを行うことにしました。

一方、美術は実際の作品と対することに醍醐味のあるものです。「実際の作品」を撮影したデータを印刷して展示し、それを写真に撮って配信するという、いわば「複製の複製の複製」という手法が見る人の心に響くのか、参加したいと思っていただけるのかは未知数でした。試しに数枚のテスト作品を展示室に貼ってみると、壁いっぱいに作品が広がるイメージが自然と湧いたので、「やってみなければわからない!」と、まずはスタートしてみることにしました。

美術を通じて、ご参加くださる方にも、SNSをご覧いただく方にも、少しでも明るく楽しい気持ちが生まれることを願って始めましたが、いざ募集を開始し、みなさんから少しずつお花が届き始めると、この企画によって横浜市民ギャラリーの中の空気が変わったことに気付きました。それまでは、準備していた今後の展覧会や講座を次々と中止せざるを得ない状況、そしてウイルスに感染しないよう、させないようにと日々気を張って生活する中、自分も他のスタッフも知らず知らずのうちに心が沈んでいたのだと思います。展示室が明るいお花畑に育っていくとともに、私たちスタッフもたくさんの前向きな気持ちをいただき、「何かを楽しみにすること」の大切さを身に染みて感じました。期間中は、次々と届く作品やメッセージから、それぞれの方の温かな思いを感じる毎日で、居住地の枠を超え、1歳から93歳まで幅広くどの年代からもご参加いただけたことも大変嬉しいことでした。参加者、主催者といった立場によらず、そこに関わる人が互いに互いを元気づけている、そんな形が見えた気がします。

「今、この時に始めねば」と性急に整えた企画に、至らぬ面もあったことと思います。ご参加、ご協力いただいたみなさん、温かく見守ってくださったみなさんに、心よりお礼申し上げます。

横浜市民ギャラリー 河上祐子(鑑賞教育エデュケーター/学芸員)