2018.6.16

1日で気軽に参加できるシルクスクリーンプリントの講座を5月12日に開催しました。

シルクスクリーンとは、版画の技法のひとつ。

今回の講師やまさき薫さんが、お家でもできる方法を教えてくださいました。

布バッグかバンダナどちらか好きなほうを各自選んで生地にプリントします。

どんなものが出来るのか、やまさきさんの作品を見ながら短いレクチャーを受けてすぐに作業が始まりました。

「今回は透明インクを使うので色を重ねると効果がでます。1版目はあまり計算せずに、まず作ってみましょう!」と話があり紙を切り抜いて型紙を作ります。

細かな点や線はシールを生地に直接貼り付ければインクはつきません。

紙の切り抜きができたら刷りの準備です。

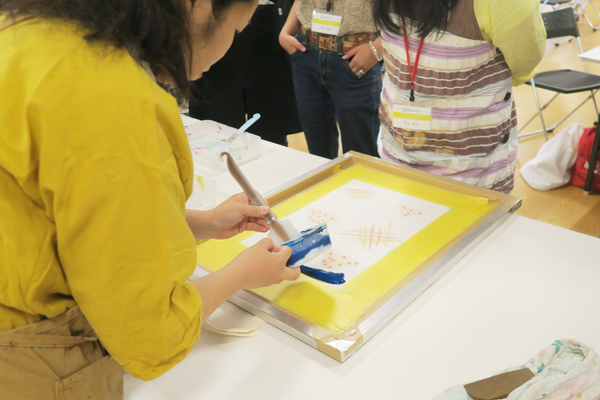

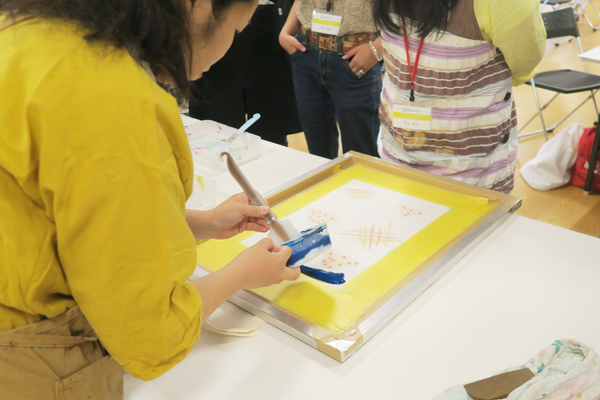

プリントする生地の上に切り抜いた紙やシールを付けてセットします。その上にスクリーンを張った枠を乗せます。

枠の上から見てセットした紙より外側にはインクを通さないようにマスキングテープを貼ります。

刷る人から見て画面上にインクを置きます。

スクイージー(持ち手が付いたまっすぐなゴム製の板)をメッシュに押し当てながらインクを手前に引きます。

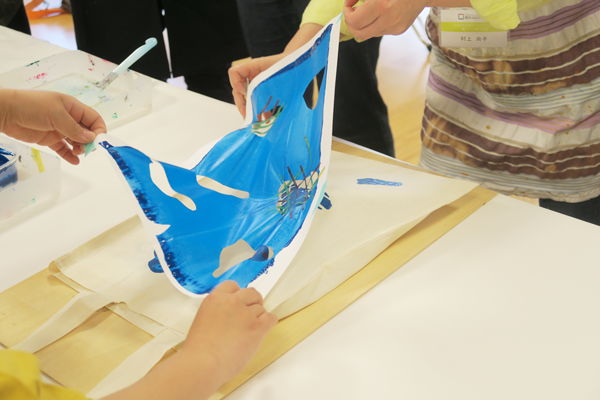

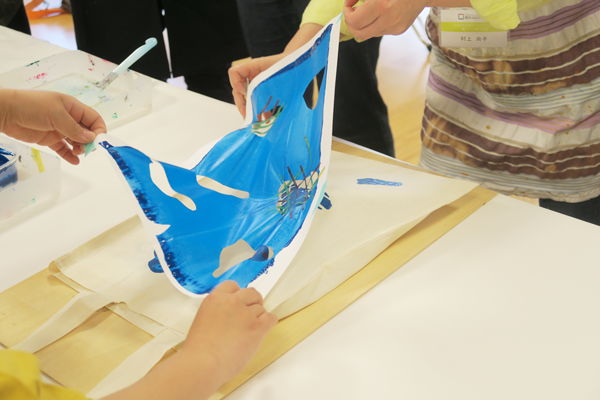

スクリーンを張った枠をはずして。

紙を取り除くと

プリントされています!

1版目が終わるとみなさん仕組みが分かって2版目はどんどん進んでいました。

2版刷って色が重なった部分は、今回用意したインクにはない色に仕上がります。

シルクスクリーンプリントのシルクはどこに使われているのか?というと

枠に張ったスクリーンの部分に使っています。

今回の講座に参加していただいた方は方法が分かったので、画材屋などで材料をそろえればお家でも挑戦できそうです。

自由に紙を切ったり重なりを考えたりして作品づくりを楽しんでいただけたようです。

みなさんステキなバッグやバンダナが出来たので、ほかの方の作品も見て回ってなごやかな雰囲気で講座は終了しました。

2017.8.20

5月19日から全6回で開催した3度目となる人気の講座です。

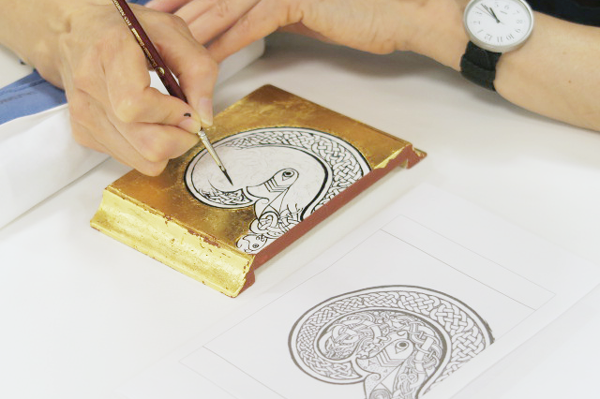

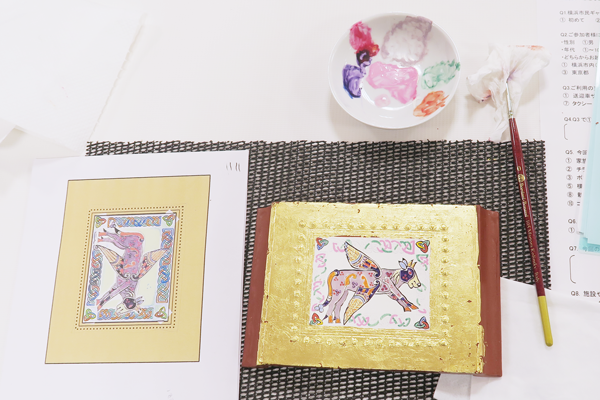

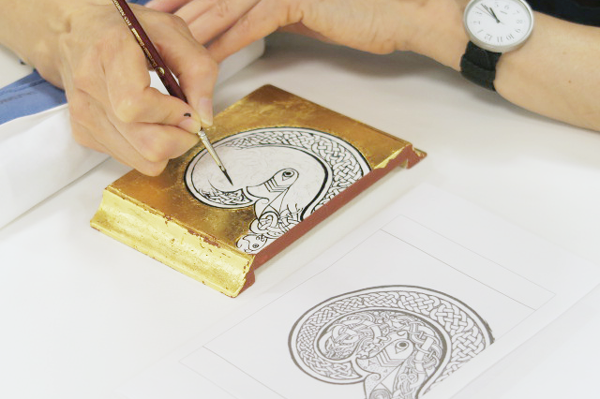

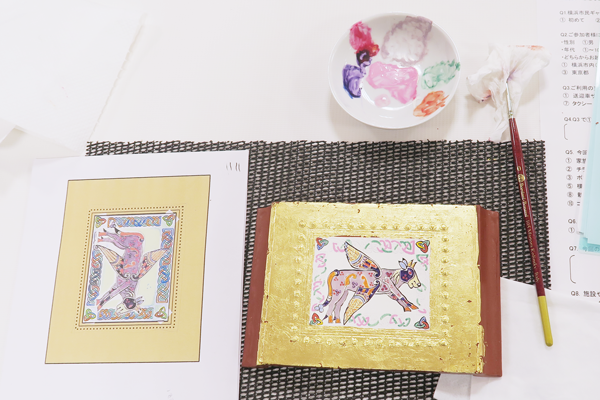

今回は10㎝×12㎝の合板にケルト模様を描き画面の縁取りに金箔を貼ります。

初回:5月19日

下地作りからスタートします。合板に膠と石膏を混ぜたジェッソを7層塗り重ねます。

縦に塗ったら次は横に交差させて塗ります。

下地塗りが終わったら、先生が用意してくださった資料からケルト模様を選んで、縁取りの形を考え図案を作ります。今回のケルト模様は世界一美しい本と呼ばれる「ケルズの書」の中から人物や動物と文字が合わさったユニークな模様です。

2回目:5月26日

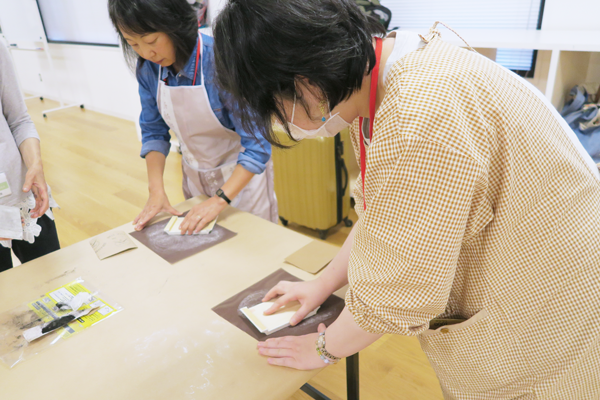

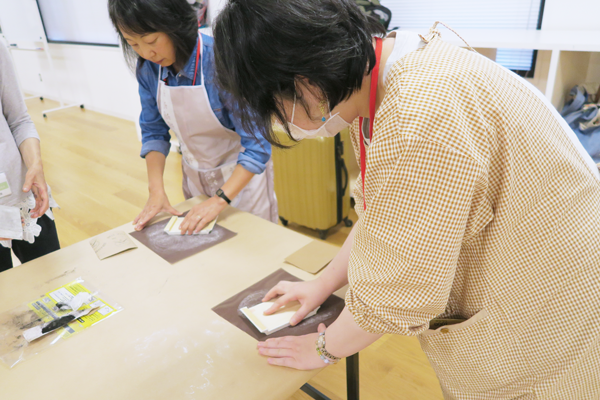

前回塗った下地のジェッソが乾いているので紙やすりで平らにします。

木炭の粉を表面にまぶしてからやすりを掛けると削れていないところが黒く残って目印になります。目印の黒がなくなればきれいな面が出来たということになります。きれいな面をつくるためにみなさん丁寧に作業されていました。

画面が平らになったら、下図を写します。次に金箔を貼る部分のキワと金箔部分の線模様を目打ちでけがきます。けがくというのは凹みをつけることです。

凸をつけたいところにジェッソを盛り上げるのもこの日のうちに終わらせます。点などを凸にしておくと凸と凹で金箔の効果がさらに増します。

3日目:6月2日

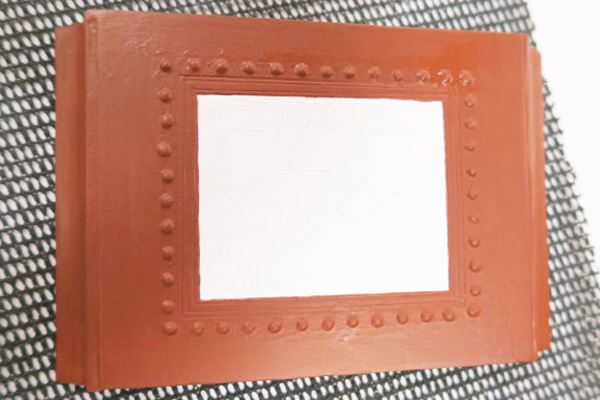

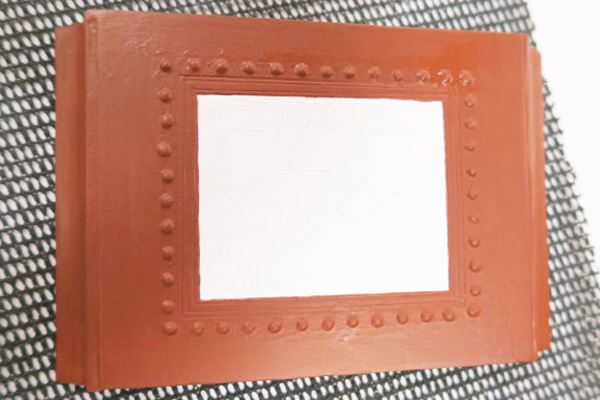

金箔の下地となるボーロをぬります。ボーロとは朱色の下地で、朱色に金を重ねることで発色がよくなります。ボーロを4層塗り重ねるのですが完全に乾いてから次の層を塗るので作業に時間がかかります。

次回の金箔貼りの下地となるので丁寧に作業を進めます。

4回目:6月9日

金箔貼りは繊細な作業なので少人数で先生が指導してくだいます。朱色の下地ボーロを塗った部分に水分を含ませます。水を含ませると金箔が貼り付くようになります。(金の純度が低い金箔だと水では付きません)

左手の甲にオイルを薄く塗って、そこを刷毛でなでると金箔が刷毛に付くようになります。金箔をそっと刷毛で取って画面に貼っていきます。薄い金箔は少しの風でもクシャクシャになって取扱いがむずかしいです。

金箔を貼るのに塗った水分が引いて金箔が定着したらメノウ棒で磨きます。その日のお天気や貼る時に含ませた水分の量などによって磨くタイミングが変わってきますが、よいタイミングで磨くとピカピカに光ります。

5回目:6月16日

先週貼った金箔の部分に刻印します。刻印棒を当てて木づちで軽くたたき細かい点々模様をつけます。

刻印が済んだら卵テンペラで描き始めます。卵とお酢と水で卵テンペラメディウムをつくり顔料を水で溶いたものと卵テンペラメディウムを混ぜて絵具を作ります。まずは黒色で輪郭線を描きます。

6回目:6月23日

前回と同じように絵具を作って着彩します。

この日は、緑青(ろくしょう)やラピスラズリなどカラフルな顔料を使って絵具を作ります。薄い絵具を乾かしながら重ねていくと発色がよくなります。細かい模様に丁寧に着彩して完成です。

今回も古典技法を体験しながら学べて有意義な時間を過ごしていただけたようです。

本格的な材料や技法でケルズ模様が楽しい作品に仕上がりました。

箱にしまわずぜひ飾っていただきたいです。

2017.8.12

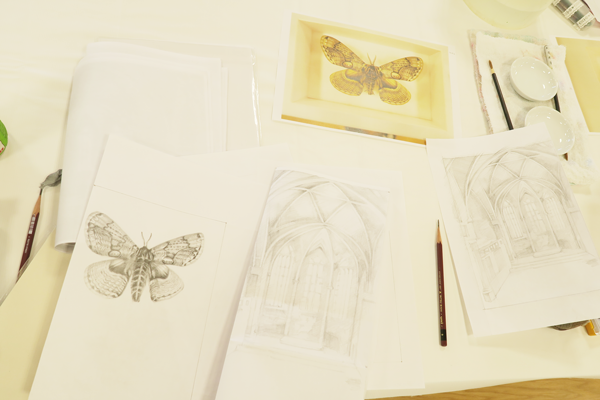

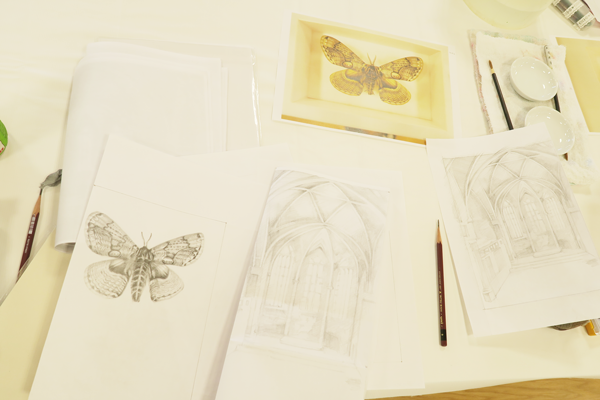

「日本画による表現―蝶を描く」は、日本画家の荒木愛さんを講師にお迎えして2017年6月に4回講座で開催しました。

今回は伝統的な日本画の技法を学びます。モチーフの蝶の標本を見ながら描きます。蝶の標本は、千葉県立中央博物館からお借りしました。

「千葉県立中央博物館所蔵資料」

初回:6月7日

初めに鉛筆で蝶のスケッチをします。出来るだけ細かいところまで観察して描きます。

「スケッチを描く上で、はぶいてよいところはなく、自分の中に吸収するように描く、概念を捨ててまっさらな目でモチーフを観察して描くことを心がけるように」と荒木さんからお話がありました。蝶は羽根の形や模様など描きどころがありそうです。

スケッチが終わったら小下図(こしたず)にうつります。小下図とはイメージ図のことで、画面にどのように蝶を配置するのか?背景との関係などをラフに描いて考えます。

2回目:6月14日

大下図(おおしたず)の作成から始めました。大下図とは作品と同じサイズの下絵です。荒木さんがひとりずつアドバイスしてくださいました。この段階できっちり大下図が出来ていないと後で修正するのは難しいとのことで、みなさんしっかり描いていました。

大下図ができたら、紙が貼ってあるボードに大下図を写し、写した線を墨でなぞります。これを骨描き(こつがき)といいます。今回は後で絵具を乗せたときに墨の線が見えないほうがいいので濃くは描きません。

骨描きが済んだらいよいよ着彩です。まずは下地(背景)を水干絵具(すいひえのぐ)で塗ります。日本画の絵具は、顔料と膠液をその都度絵具皿にのせて指でよく溶いて使います。

3回目:6月21日

作品のメインとなるモチーフを描きます。日本画で使う絵具は大きく分けて水干絵具と岩絵具がありそれぞれの特性のレクチャーがありました。水干絵具は粒子が細かいので混ぜ合わせることが出来るため混色時の使用にむいています。岩絵具は粒子が粗いので混ぜ合わせることはできませんが層を重ねると画面に厚みが出ます。絵具の粒子の細かさによっても見え方がちがってくるので重ね順も考えるとよいそうです。絵具の溶き方もおさらいしてから制作を始めます。

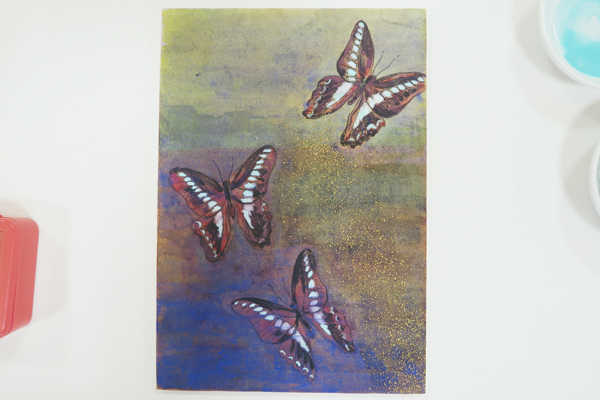

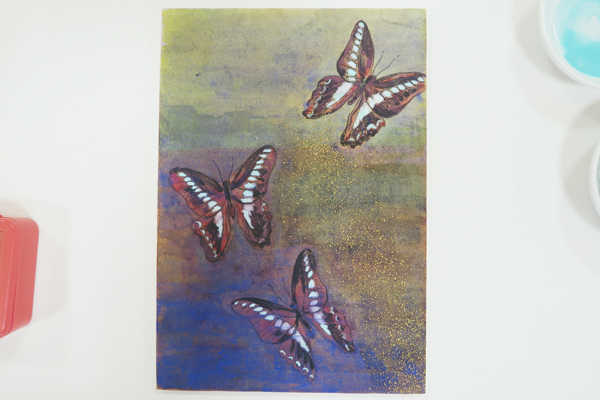

4回目:6月28日

絵具で描く部分を仕上げていきます。

砂子を蒔いた後に絵具をのせると砂子の効果がうすれてしまうので、最後に砂子を蒔きます。

砂子をのせたい部分にドーサ液(膠とミョウバンが溶けた液体)を塗ります。網がはってある竹筒に金箔を入れてタタキ筆(先がカットしてある専用の筆)で竹筒の中から金箔を押し出します。網目から金箔が細かくなった砂子がはらはら出てきます。しばらく水分が引くのを待ってあかし紙(金箔が挟んである薄い紙)で抑えると砂子が定着して完成です!

最後に皆さんの絵を並べてお互いの作品を鑑賞しました。蝶をしっかり観察しスケッチに時間をかけたので、作品の完成度が上がったようです。絵具の作り方や砂子蒔きなど日本画の画材の取り扱いも詳しく学べて、皆さん楽しんで制作されていました。同じ蝶をモチーフにしても色々なイメージの絵が並んでステキな講評会となりました。

2017.5.29

細密画家の石田淳一さんを講師にお迎えして2016年11月17日~12月22日の6回講座で開催しました。モチーフをよく観察して細密に描くためのコツを教えて頂きながら、リンゴ1個をじっくり描きます。初めの3回は基礎の練習をして後半3回で作品を仕上げます。

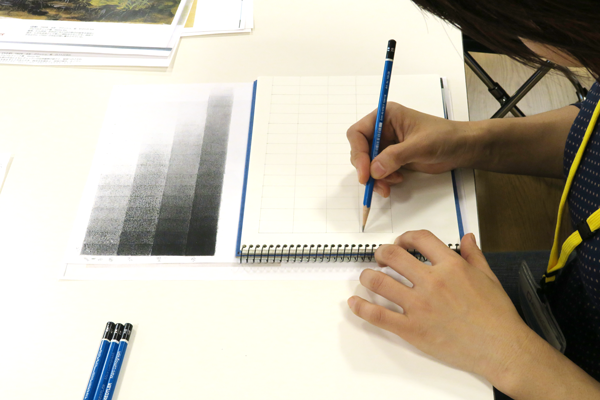

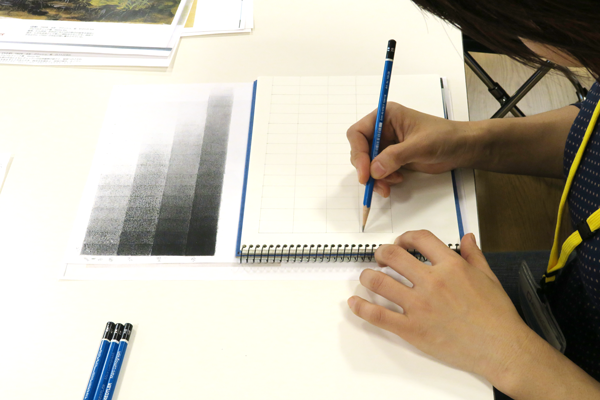

初回:11月17日

鉛筆デッサンの準備として、鉛筆の色の幅を知るために今回使用する2B、HB、2H、4Hそれぞれの硬さでグラデーションチャートを作ります。他人が作ったグラデーションチャートではなく自分で作って感じることで、どのくらいの筆圧でどのくらい線を重ねればよいか分かるようになります。初日はグラデーションチャートを作ることに専念しました。

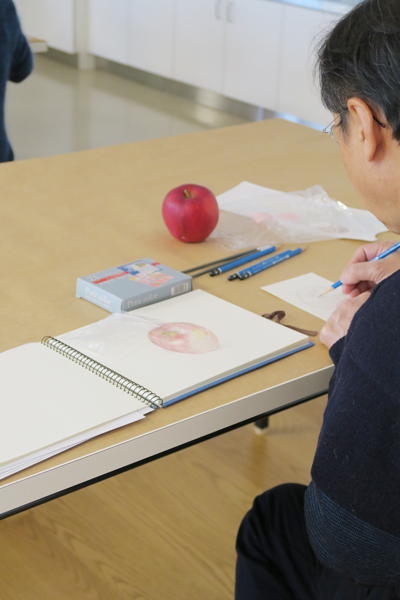

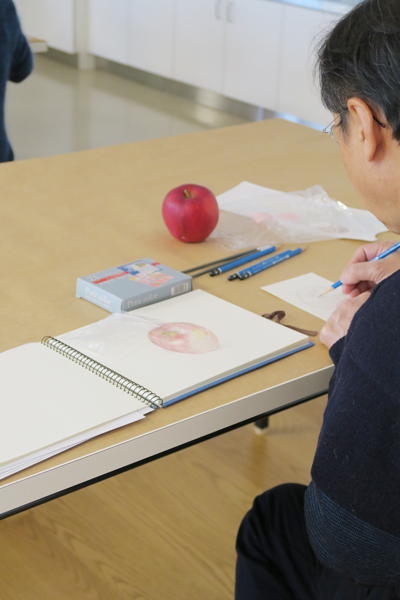

2回目:11月24日

いよいよリンゴのデッサンをします。「細密画にセオリーはありません。自分の目の前にあるものを徹底的に観察すること。ちょっとしたへこみなども見落としがないように。」と石田さんがお話してくださいました。前回作ったグラデーションを思い出しながら、影の黒さや光が当たって明るくみえるハイライトを描きだしました。よく観察するとリンゴの表面に自分の映り込みが見えたりします。みなさん真剣にリンゴを観察していました。

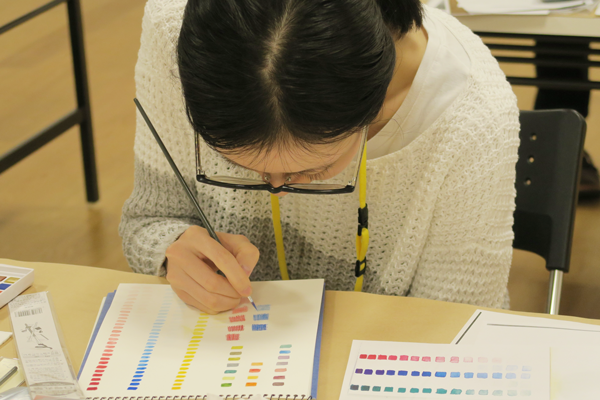

3回目:12月1日

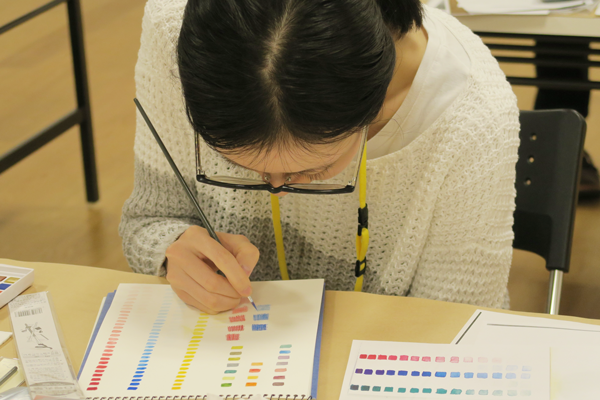

水彩絵具で着彩の色見本を作ります。まずは単色で濃い色から薄い色へグラデーションを作ります。混色の色見本も作ります。どのくらいの比率で混色したのかメモしておくと後で見たときに役にたちます。

色見本ができたら次はハッチングの練習をします。ハッチングとは細い線を重ねて描く技法です。線の密度が細かければ色が濃く見えます。粗ければ紙の白が網目から見えて薄く見えます。細い線は筆を立ててゆっくり丁寧に引くとよいそうです。

4回目:12月8日

初めにハッチングで球体を描く練習をしました。濃いところにはどんどん線を重ねていきます。球体の上の方の光った部分は紙の地の白を残します。水彩絵の具を幅のある筆で塗って次の色を重ねると下の絵具が水でとけて濃く重ねることは難しいのですが、ハッチングの細い線なら重ねることが可能です。たくさん重ねることで奥行や重みがでます。

球体を描いて感覚がつかめたところで本番の紙にリンゴを描き始めます。まずは鉛筆でしっかりデッサンをします。

5日目:12月15日

前回のつづきのデッサンが終わった方は、色をつけます。ハッチングでリンゴの色をのせていきます。初めは水で薄めた淡い絵具を重ねます。よく観察するとリンゴの赤の中にも黄色っぽい所、緑がかった所などの固有色(物自体の色)が見えてきます。固有色の他に光が当たった部分や影があるのが分かります。

最終回:12月22日

ひきつづきリンゴの絵の着彩でハッチングを重ねます。この日は視覚混色について石田さんがお話してくださいました。視覚混色とはパレットの上で絵具を混ぜるのではなく、絵具を原色のまま塗り重ねて色を作る描き方です。色が鮮やかに見える効果がえられます。

よく観察して何色を重ねたらよいか考えながら描きます。すこし計画性が必要かもしれません。

3日間かけてじっくり描いたリンゴを最後に額に入れてみなさんで観て回りました。

石田さんがひとりひとり丁寧に指導して下さったので、はじめての方でも最後までよく観察して描くことに取り組めました。

リンゴ1個でシンプルですが、みなさんそれぞれのリンゴが個性的に描かれていて観ていて楽しかったです。部屋に飾って愛でるのにちょうどいい作品ができました。