2019.12.17

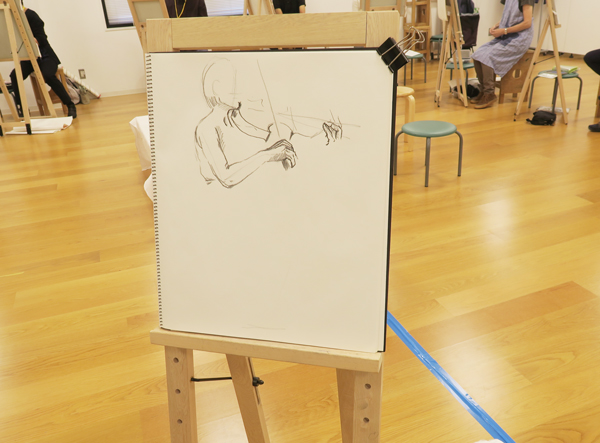

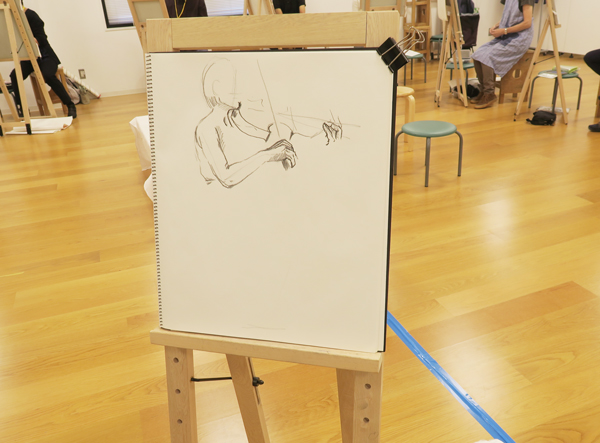

画家の清野晃代さんを講師に迎えて「音を奏でる人体を描く―クロッキーとデッサン」

を開催しました。

初回:10月31日

初めのポーズはモデルがヴァイオリンを実際に演奏しているところを描きました。

楽器を奏でている時の所作の美しさは魅力的です。

2回目のポーズからは、楽器を構えたポーズのクロッキーをしました。

動いていなくても、楽器と人体とのバランスを取って描くことは難しいです。

2回目:11月7日

この日は固定ポーズのデッサンをしました。

バリエーションを変えた5分ポーズを4回描いた後、多数決で固定ポーズを決めます。

固定ポーズはヴァイオリンを構えて椅子に座った姿勢になりました。

よく観察して、じっくり描きます。

3回目:11月14日

この日のテーマは「身体の動きを捉えて描く」

身体のひねりや様々な角度の顔の向きのあるポーズ、座のポーズなどのクロッキーをしました。

4回目:11月21日

最終日は、2回目の続きの固定ポーズです。

清野さんがひとりひとりにアドバイスしていました。

講座の後半は、みなさんの絵を並べて講評会をしました。

ひとりずつの作品に清野さんがコメントします。

「脛の骨の湾曲、ふくらはぎのふくらみのバランス、膝の皿からどういう風に脛のラインがあるかよく観察する」

「光が当たって明るい所を薄く、影になって暗い所を濃く描く」

「普段の練習としては、自分の手足を描くと構造がわかる」

など、ほかの人へのアドバイスも聞いていると参考になりました。

2019.11.16

2019年11月3日

ハマキッズ・アートクラブ「バイオリンをつくろう」を開催しました。

講師は、NHK交響楽団バイオリン次席奏者の三又治彦さん。小学4年生から6年生のみなさんが参加しました。

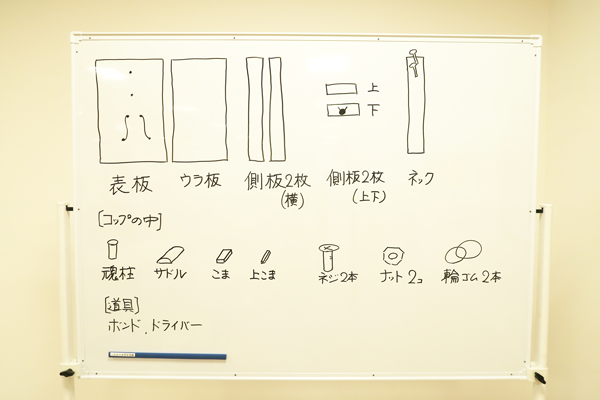

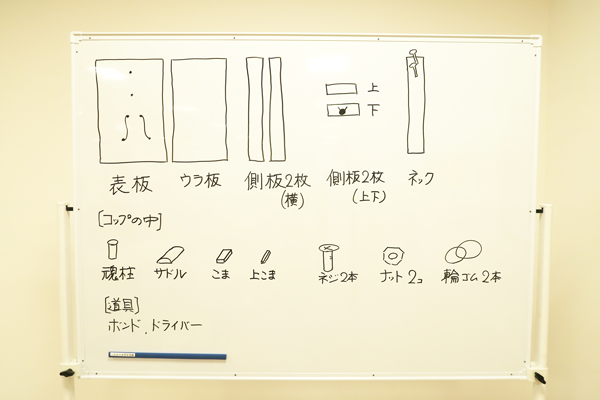

初めに、各自のテーブルに配られている材料の名前を覚えながらパーツの確認をしました。

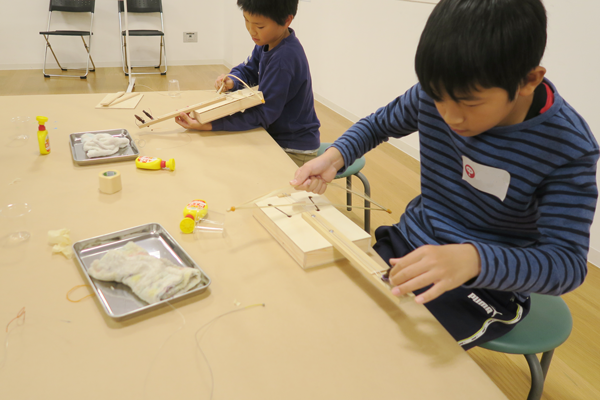

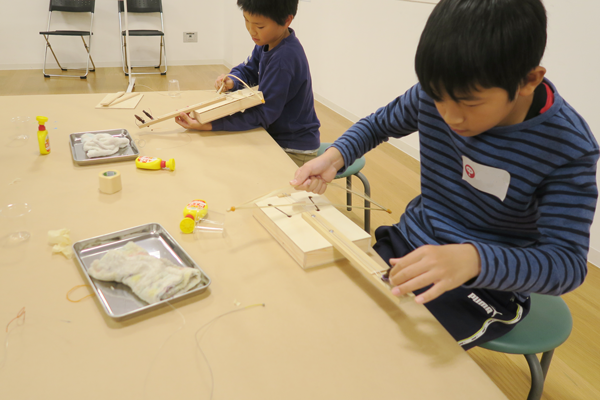

バイオリン本体の表板にネジでネックを取り付けます。

表板の下側にサドル(弦が当たる部分)をボンドで接着します。

次に裏板に側板をボンドで接着して、箱状に組み立てます。

出来た箱の真ん中に魂柱(表板と裏板をつなぐ柱)を立てます。

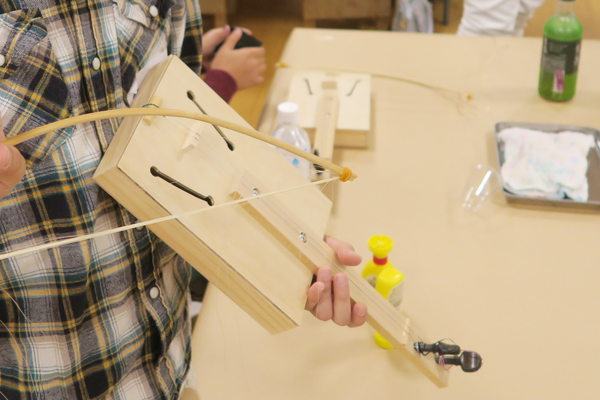

本体の箱に表板をボンドで接着すると、いよいよバイオリンらしくなってきました。

バイオリン本体のボンドが乾くまでの間に弓を作ります。

細い棒の両端に本物の馬のしっぽの毛を輪ゴムで付けます。細かい作業で苦戦する人もいました。

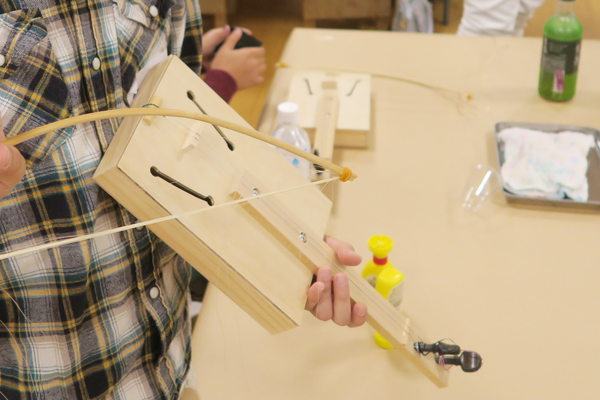

弓に張った馬の毛に松脂を塗ると不思議なことに音がよく出るようになります。

試して音が出るとテンションがあがりました。

バイオリンの絃は4本ですが、今回張るのは2本。

ネックの糸巻きの下に上こまをボンドで接着します。

本体に弦を張って中間のこまを立てると完成です。

2時間30分間でバイオリンを完成させるために、三又さんの話をよく聞いてひとつひとつの作業に真剣に取り組みました。そして、自分で楽器をつくるという良い体験ができたようです。

最後にみんなでバイオリンの弾き方を習って講座終了です!

2019.9.9

「親が知っておきたい“おえかき”の楽しみ方」が5/30と6/27に開催されました。

講師は横浜市民ギャラリー鑑賞教育エデュケーター横田佳子です。参加者は1歳6か月から3歳までの子どもの保護者です。

スライドを見ながら子どもの“おえかき”の成長過程を学びました。

子どもたちは、床に敷いた大きな紙にクレヨンやペンでおえかきしをしながら参加しました。

子どものおえかきでは、なぐり描きから始まって「ぐるぐる」を描くようになって、円を描けるようになる。世界中の子どもが同じような経過をたどるそうです。

メモを取りながら真剣に受講している方もいらっしゃれば、リラックスして子どもとおえかきしながら話を聞いている方もいらっしゃいました。

大人も実際になぐり描きの線を体験しました。ちょっと楽しそうです。

小さい子どもが握りやすい形のクレヨンや、窓ガラスにも描けるクレヨンなどの紹介もありました。

最後に筆でおえかきしました。小さい子どもでも扱いやすいようにポスターカラーを水で薄めた絵具です。広い画面でのおえかきが楽しくなって、しばらく真剣に筆を使っている子どももいました。

始めに配られた小冊子は、今後の楽しいおえかきの参考にできそうです。

2019.8.24

講師に画家の椿暁子さんを迎えて、大人のためのアトリエ講座「油絵を描く」が開催されました。

初回:5月17日

まずは、油絵についてのレクチャーを受けました。今回はF15号のキャンバスに静物画を描きます。

レクチャーの後はさっそく絵にとりかかります。テーブルの上に組まれたモチーフをどの角度から描くか考え、場所が決まったらイーゼルやイスを準備します。モチーフ全体を画面に入れるか、クローズアップして描きたい部分を大きく画面に入れるかを決めて鉛筆で下書きをします。

下書きができたらいよいよ油絵具を使います。はじめは、画面全体になじみやすい色で輪郭を描きます。

テレピン油、リンシードオイル、ダンマルワニスを配合した溶き油を使って、絵の具の硬さを調整します。

画材店に行くとペインティングオイルとして配合してある溶き油が売っていますが、今回は3種類の油の特徴を学びながら実際に配合して使用しました。

2回目:5月24日

前回の絵にさらに重ねて輪郭や陰、背景などを描いていきます。

3回目:5月31日

だいぶ描けてきたので、薄塗りでなくマヨネーズくらいの固さの絵具で厚塗りに挑戦するよう椿さんからアドバイスがありました。

パレットには絵具セットに入っている全色を出しておくと混色して様々な色が作りやすくなります。

色味や構図をもう1度見直しながら進めます。

物と物がかたまっている部分や抜けている空間のバランスをみるとよいそうです。

4日目:6月14日

最終日、全体と細部、主役と脇役、背景の扱いなどのバランスを考えながら描きます。

最後に講評会をしました。

みなさんの絵が並ぶと、背景の扱いや絵具のマチエールなどいろいろな表現があって油絵のおもしろさが感じられました。

「モチーフ部分に時間をかけて描いたように、背景にも手を入れると画面全体がなじみます。」と椿さんからアドバスがありました。

油絵は乾いてからも重ねて描けるため家でさらに加筆してみるのもいいかもしれません。

2019.8.13

ハマキッズ・アートクラブ「ダンボールでつくろう!100かいだてのいえ」を開催しました。講師は絵本作家のいわいとしおさん。小学1年生~6年生のみなさんと一緒に、いわいとしおさんの絵本『うみの100かいだてのいえ』にインスピレーションを得て、海をテーマにダンボールで100かいだてのいえをつくりました。

初めに、いわいさんが絵の描き方や部屋のつくり方を教えてくれました。

海にはどんないきものが住んでいるのでしょう?図鑑を見てアイデアをふくらませる人も。

まずは、住んでいるいきものの部屋の中のドアやテーブルなどを描いていきます。

部屋の中ができたらダンボールをくみたてて、中に住むいきものを別の紙に描いて切り抜きます。

いきものがいる位置を決めて上からヒモで吊るしたり、紙で土台を付け立体的に見えるように工夫しました。

洋服や浮き輪など小物も付けたりしてすてきな部屋が完成!

できあがったら、みんなの部屋をつなげます。

深海の魚やイルカなどいろんな海のいきものが住む、たのしい100かいだてのいえができました!

そして後日、横浜市こどもの美術展(2019年7月19日~28日)で、みんなのつくった作品を展示しました。背景には、いわいさんが絵を描いてくださり、とても素敵なコラボレーションとなりました。

photo:Ken KATO