2020.2.16

2019年12月21日

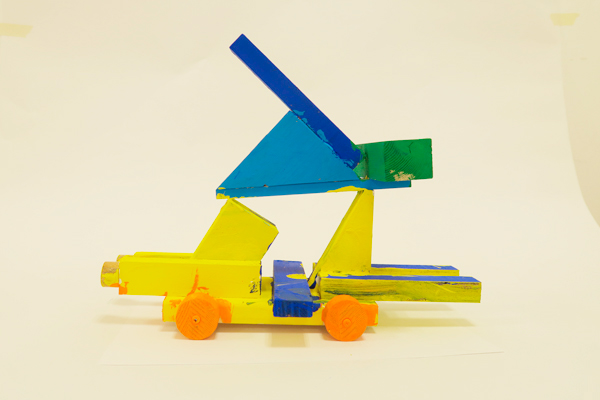

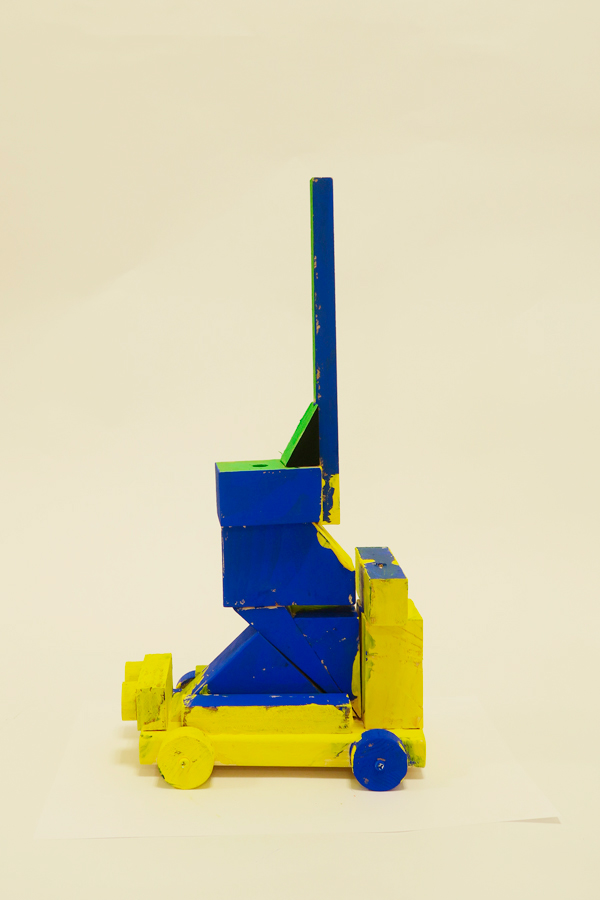

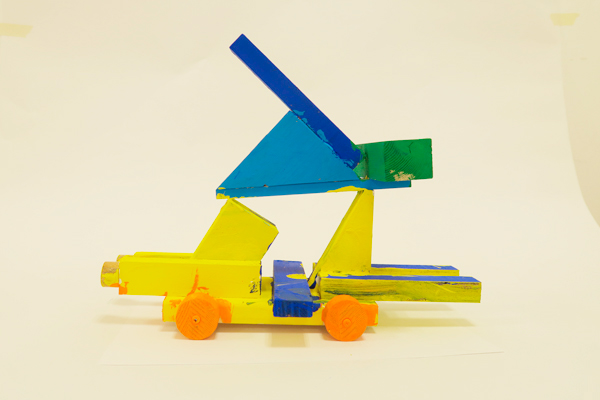

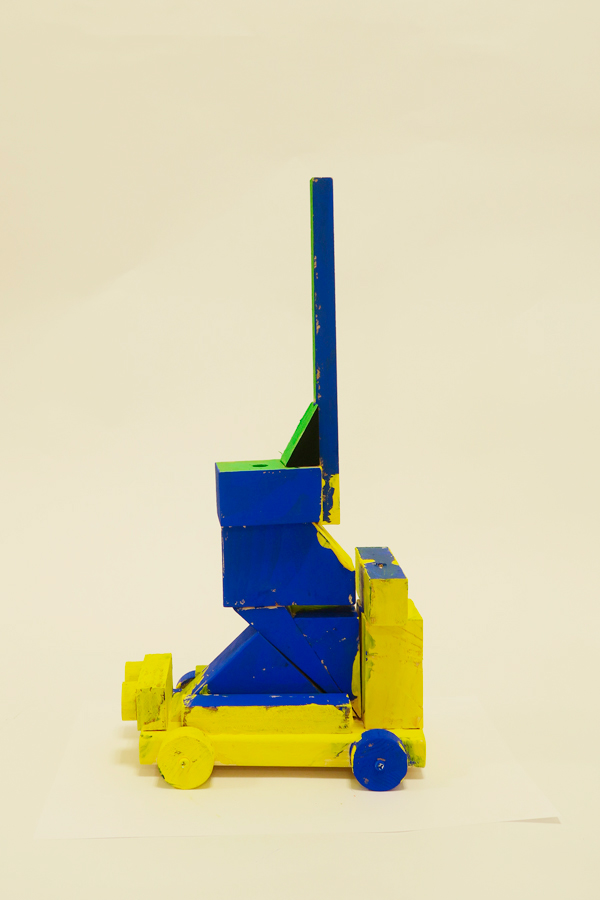

ハマキッズ・アートクラブ「スーパーカーをつくろう」を開催しました。

講師は造形教育家の三ツ山一志さんです。

10月の台風により延期となっていた講座をようやく開催することができました。

木の板にタイヤが付いた土台に、木片を乗せてスーパーカーをつくります。

三ツ山さんのお話をよく聞いてから、つくり始めます。

まず車の土台に乗せる木片を自分で選びます。

どう乗せたらかっこよくなるかな?並べて考えます。

並べ方がきまったら、木工用ボンドで接着します。

筆を使って絵具で色をつけます。何色にするかも自分で決めましょう。

いろんな形や色から自分で選んで自分で決めて、すてきなスーパーカーが出来ました!

2020.1.5

2019年12月14日

ハマキッズ・アートクラブ「油絵に挑戦!」を開催しました。

講師は東麻奈美さんです。

今回のモチーフはきれいな色の果物と野菜です。

用意された中から描きたいものを選びます。

用意されているキャンバス、筆、紙パレット、筆洗油、トイレットペーパーなどの道具を各自準備したら、10色の絵具を紙パレットにのせます。

キャンバスは縦にする?横にする?自分で決めてから、画面に対してちょうど良い大きさにモチーフを描きます。

絵具を混ぜて色をつくります。モチーフの色にそっくりな色をつくろうとみんな真剣です。

モチーフが描けたらどんな絵にしたいか考えて背景の色を決めます。

「さわやか」とか「はげしい」とか自分がイメージした色で塗ります。

モチーフの配置や背景を工夫して素敵な作品が出来ました。

油絵が初めての人も、道具や絵具の扱いかたが分かって楽しい体験ができたようです。

2019.11.16

2019年11月3日

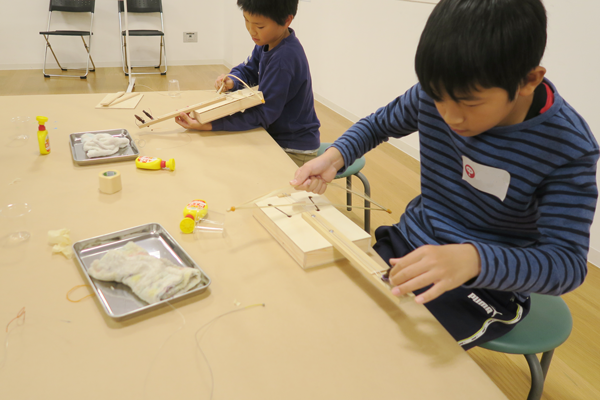

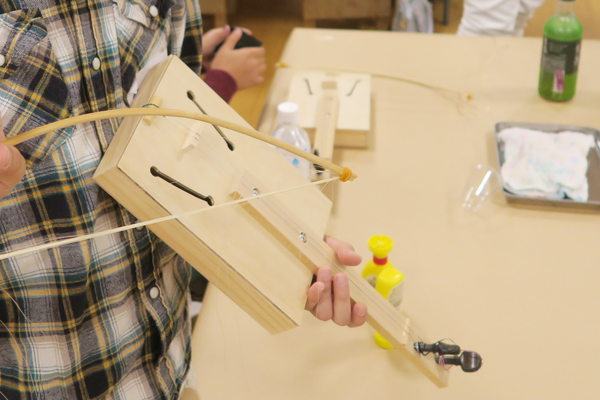

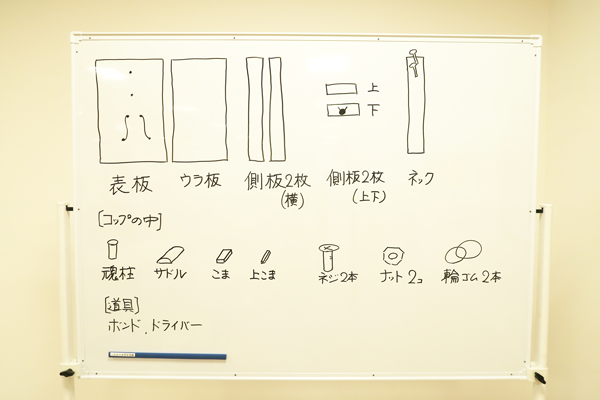

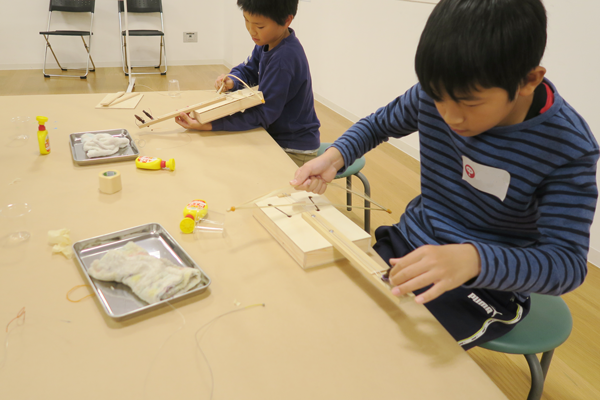

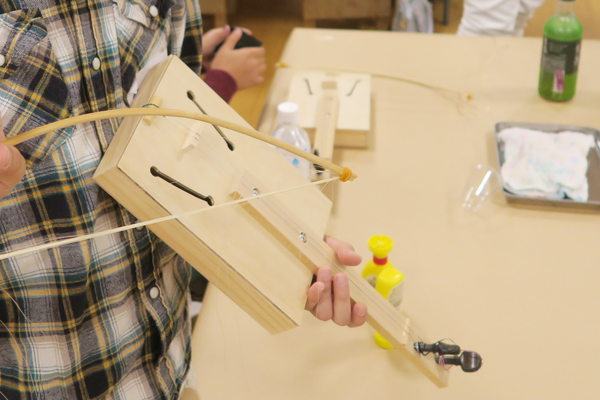

ハマキッズ・アートクラブ「バイオリンをつくろう」を開催しました。

講師は、NHK交響楽団バイオリン次席奏者の三又治彦さん。小学4年生から6年生のみなさんが参加しました。

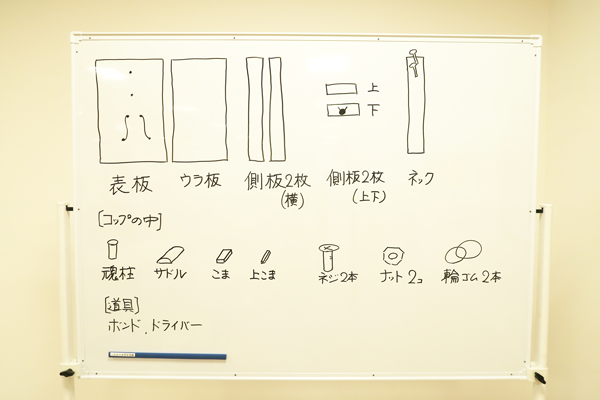

初めに、各自のテーブルに配られている材料の名前を覚えながらパーツの確認をしました。

バイオリン本体の表板にネジでネックを取り付けます。

表板の下側にサドル(弦が当たる部分)をボンドで接着します。

次に裏板に側板をボンドで接着して、箱状に組み立てます。

出来た箱の真ん中に魂柱(表板と裏板をつなぐ柱)を立てます。

本体の箱に表板をボンドで接着すると、いよいよバイオリンらしくなってきました。

バイオリン本体のボンドが乾くまでの間に弓を作ります。

細い棒の両端に本物の馬のしっぽの毛を輪ゴムで付けます。細かい作業で苦戦する人もいました。

弓に張った馬の毛に松脂を塗ると不思議なことに音がよく出るようになります。

試して音が出るとテンションがあがりました。

バイオリンの絃は4本ですが、今回張るのは2本。

ネックの糸巻きの下に上こまをボンドで接着します。

本体に弦を張って中間のこまを立てると完成です。

2時間30分間でバイオリンを完成させるために、三又さんの話をよく聞いてひとつひとつの作業に真剣に取り組みました。そして、自分で楽器をつくるという良い体験ができたようです。

最後にみんなでバイオリンの弾き方を習って講座終了です!

2019.8.13

ハマキッズ・アートクラブ「ダンボールでつくろう!100かいだてのいえ」を開催しました。講師は絵本作家のいわいとしおさん。小学1年生~6年生のみなさんと一緒に、いわいとしおさんの絵本『うみの100かいだてのいえ』にインスピレーションを得て、海をテーマにダンボールで100かいだてのいえをつくりました。

初めに、いわいさんが絵の描き方や部屋のつくり方を教えてくれました。

海にはどんないきものが住んでいるのでしょう?図鑑を見てアイデアをふくらませる人も。

まずは、住んでいるいきものの部屋の中のドアやテーブルなどを描いていきます。

部屋の中ができたらダンボールをくみたてて、中に住むいきものを別の紙に描いて切り抜きます。

いきものがいる位置を決めて上からヒモで吊るしたり、紙で土台を付け立体的に見えるように工夫しました。

洋服や浮き輪など小物も付けたりしてすてきな部屋が完成!

できあがったら、みんなの部屋をつなげます。

深海の魚やイルカなどいろんな海のいきものが住む、たのしい100かいだてのいえができました!

そして後日、横浜市こどもの美術展(2019年7月19日~28日)で、みんなのつくった作品を展示しました。背景には、いわいさんが絵を描いてくださり、とても素敵なコラボレーションとなりました。

photo:Ken KATO

2019.6.21

2019年6月8日

ハマキッズ・アートクラブ「フェルトでつくろう」を開催しました。

講師は宇田川純子さん、参加者は年長さんのみんなです。

フェルトに綿をつめて、まるくてふわふわのキーホルダーをつくりました。

フェルトをはさみで切るのは、はじめて!ホチキスをつかうのもはじめて!のひともみんなでやってみましょう。

好きな色のフェルトを2枚選びます。

フェルトからはみでないように上手にかたがみをおいて線をかきます。

はさみでゆっくりていねいにまるい線をきります。

ホチキスをパチンパチンとうって2枚のフェルトをつなげます。

ふくろ状になったフェルトをひっくり返して、

いよいよ綿をつめてふわふわにします。

ふわふわのまるができたら、かざりつけをしましょう。

パーツ用のフェルトをはさみできって、まるいフェルトの上においてみます。

ちょうどよい位置がきまったら、ボンドでつけます。

みんなとてもがんばって、すてきなキーホルダーができました!

カバンにつけてあるいたら、うきうきするような作品です!