2022年12月

講師に日本画家として活躍する、武田裕子さんと向井大祐さんをお招きし、古くから日本絵画に使われてきた絹に、墨や膠(にかわ)、岩絵具を使って絵を描く、日本画の古典技法の体験講座を2日間に渡り開催しました。

筆の説明を行う武田さん。本講座では、細い線描き筆やぼかし筆など使用します。

日本画の絵具には、鉱物などを原料とした「水干(すいひ)絵具」や「岩絵具」を使います。絵具自体に接着力がないため、動物の骨等を原料とした伝統的な画材の膠(にかわ)を練り合わせて使用します。

日本画の画材。左端の膠の一部は武田さん自作。右端は天然岩絵具の原石の標本

今回、武田さんが描いた下絵をお手本に、「水仙」を描きました。

着彩用に、金・白緑(びゃくろく)・緑青(ろくしょう)・白群(びゃくぐん)の絵具を用意しました。

お手本の下絵をもとに、墨顔料で線描きを行いました。

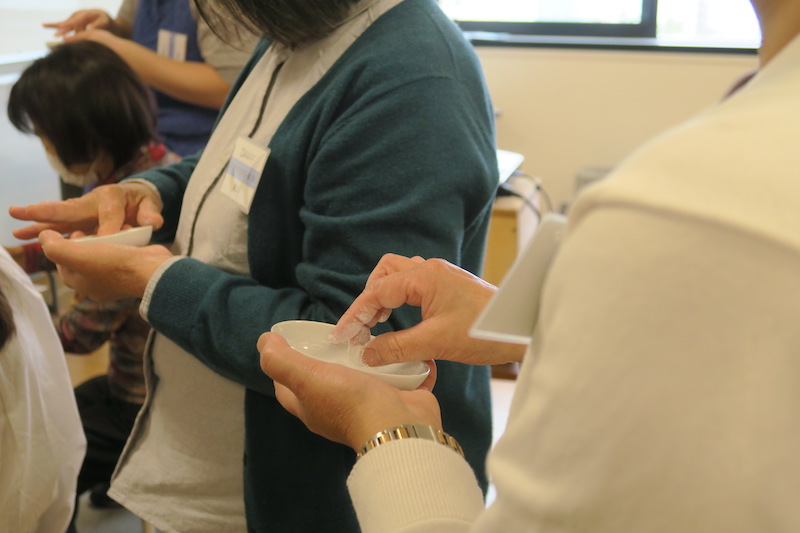

葉部分の着彩のあとは、白色顔料として使われている「胡粉(ごふん)」溶きにも挑戦しました。

膠とよく混ぜ合わせながら練り、耳たぶくらいの堅さのお団子を作ります。

お皿に強くたたき付け、膠と胡粉をよく馴染ませます。

溶いた胡粉を使って絵の裏側から花の部分を塗り、そのままの状態で乾かします。

絵絹を貼った枠を裏返して描くため、表面を少し浮かせながら作業を行います。

2日目は、東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻保存修復日本画インストラクターで、武田さんの同僚でもある日本画家の向井大祐さんをお招きし、彩色の続きを行いました。

日本画家の向井大祐さん。日本画制作と平行して江戸時代の肉筆浮世絵を研究されています。

細部は細くてコシのある面相筆を使って着彩します。

仕上げに向け、質問を交えながら制作を行いました。

着色後はマスキングテープを貼り、額を装飾します。

完成した参加者の皆さんの作品

「絵絹」が透ける特徴を生かし、最後に画面裏に背景用の色紙を入れて完成です!

同じ下絵で水仙を描きましたが、背景や額に装飾を施したことで表現の幅が広がり、とても華やかな作品が完成しました。

第一線で活躍する日本画家のお二人の綿密なご準備と指導により、日本画の古典技法をたっぷりと体験することができました!

ご参加いただいた皆さま、2日間に渡りありがとうございました!

講座の詳細はこちら>>大人のためのアトリエ講座 2022年度後期