2022年11月、12月

横浜市民ギャラリー + 横浜能楽堂 連携企画【横浜・紅葉ケ丘まいらん協働事業】

ほどいた着物から「着物服」を制作しているアーティストの伊東純子さん(un:ten主宰)を講師に迎え、横浜能楽堂の第二舞台を会場とした、2つの講座を開催しました。

「着物をほどく」と横浜能楽堂舞台見学

ほどいた着物は、日常着や小物にアップサイクルされます。

①「着物をほどく」と横浜能楽堂舞台見学〈全1回〉 2022年11月15日、11月27日

②「袱紗(ふくさ)を縫う」と横浜能楽堂舞台見学〈全1回〉 2022年12月15日、12月17日

===

2022年11月:「着物をほどく」と横浜能楽堂舞台見学

最初に本舞台にお集まりいただき、横浜能楽堂の歴史や伝統的な舞台装置についてお話を伺いました。

横浜能楽堂のスタッフによる、本舞台見学の様子

その後、横浜能楽堂第二舞台に会場を移しました。第二舞台は、本舞台を写したもので、普段は実際の能舞台の空間で舞うことを意識したお稽古場として活用されています。そんな特別な空間で制作を行いました!

ほどいた着物生地を紹介している、講師の伊東純子さん。一着の着物をほどくと何枚かの四角い生地に戻ります。

伊東さんは、横浜市日ノ出町にて、ブランド「un:ten」(アンテン)を立ち上げ、 オーダー服を中心に、舞台衣装から日常着、遊具からアート作品まで、布で様々な表現を行っているアーティストです。

伊東さんが制作した「着物服」の紹介。日常着として気軽に使える様にデザインされています。

お一人一着ずつリサイクル着物をお渡しし、それぞれにほどく作業にとりかかりました。

着物も「袷(あわせ)長着」や、夏用の「単衣(ひとえ)長着」、「羽織」など様々です。

ひたすらに手を動かしながら着物をほどきます。

見えない部分に全く別の着物の生地が使われていることが分かったり、ほどく作業を通して大切に使われていたことが伝わります。

講座の途中では、制作のコンセプトについて伺いました。

和装で撮影された家族写真を紹介している様子。

ブランド名の「un:ten」(アンテン)は、フランス語と英語の組み合わせで、1から10までという意味もあり、衣類を最後まで使い切るということにも繋がっています。「着物服」には、デザインやパターンを工夫することで、古くなり使われなくなった着物を現代の生活にあった服に仕立て、端切れを活用して使い切る楽しさを伝えられたら、という思いも込められているそうです。

もう一つ、古いものを活用する伊東さんの制作スタイルにも大きく影響しているレジリエンス*(自発的治癒力)についてのお話も伺いました。*しなやかさや回復力等を意味しています。

制作の合間には、参加者一人一人に伊東さんからインタビューも行いました。手を動かしながらだと不思議と会話も弾みます。

インタビューの様子

ほどいた着物の保管について、説明している様子

作業を進めながら、伊東さんの家族の話や、参加者の皆さんの着物にまつわる様々なお話で盛り上がりました!

===

2022年12月:「袱紗(ふくさ)を縫う」と横浜能楽堂舞台見学

リサイクル着物を使った、袱紗(ふくさ)作りの講座を開催しました。

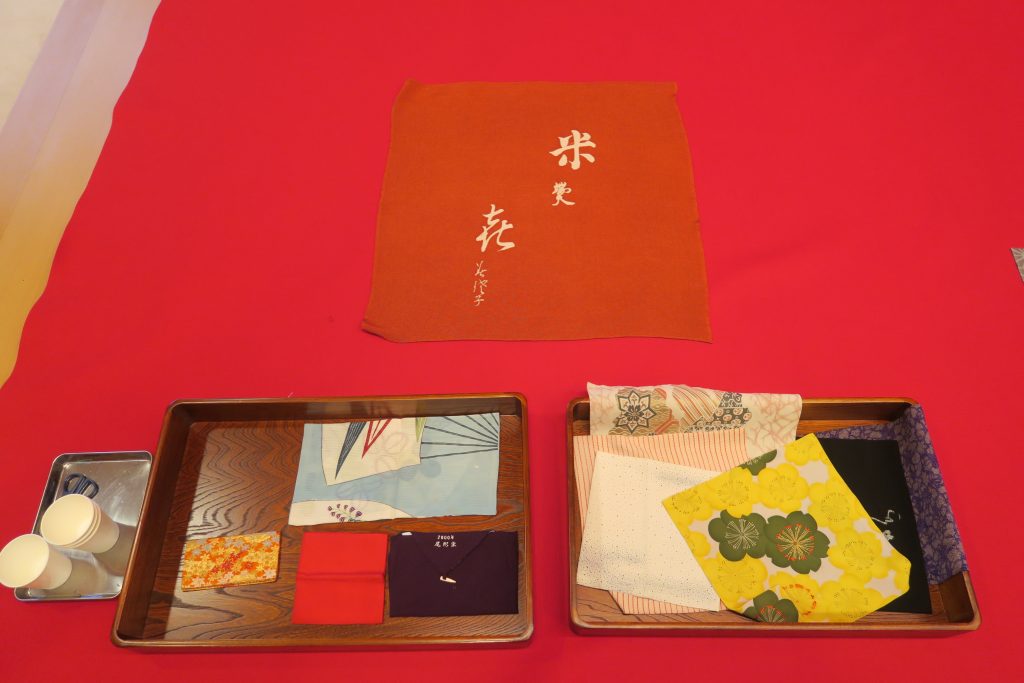

伊東さんが事前に用意した素材。ここから一本の糸で袱紗(ふくさ)を縫い上げます。

最初に、伊東さんから袱紗や風呂敷についてのお話を伺いました。

伊東さんの曽祖母様の結婚式の引き出物として、明治40年(1907年)に作られた風呂敷の紹介。講座時点で115年前の貴重な風呂敷です。

「袱紗」は、古くから、大切なものの上に掛けたり、包むものとして様々な場面で使われてきました。

講座の途中では、袱紗の種類や歴史についてのお話も伺いました。

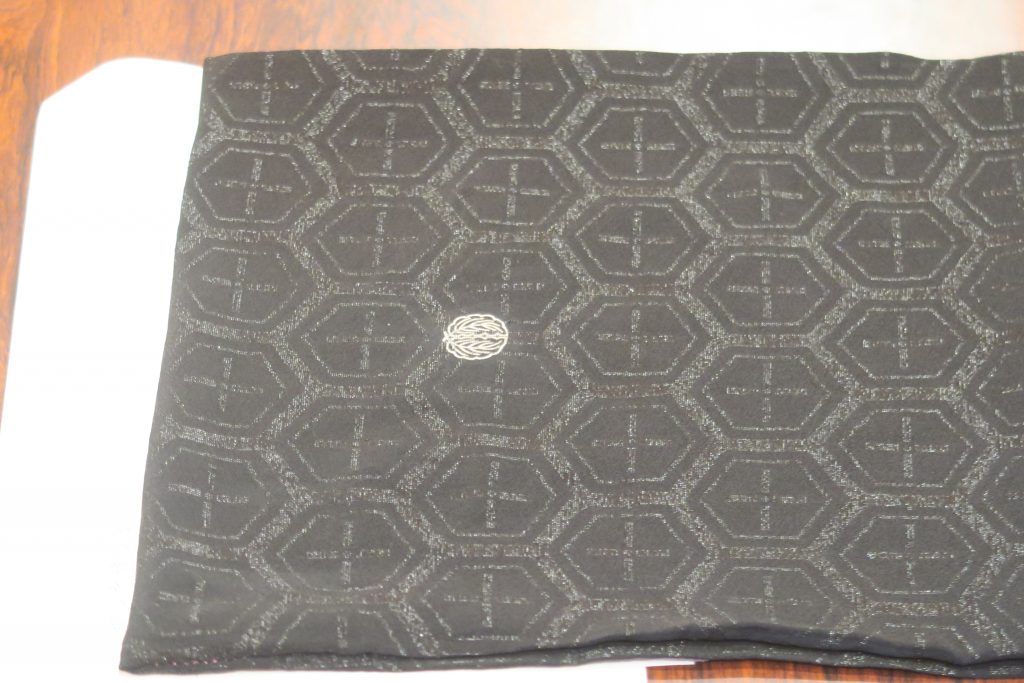

もくもくと制作は続きます。本来「ふくさ」とは、「やわらかい、ふっくらとした」という意味があるそうです。

着物の紋も素敵なアクセントになります。

完成した袱紗

講座の最後に、参加者の皆さんが制作した袱紗を並べて撮影会を行いました!

ひと針ひと針、時間をかけて丁寧に縫い上げた袱紗は、どれもとても可愛く見えます。

ご参加いただきありがとうございました!

講座の詳細はこちら>>大人のためのアトリエ講座 2022年度後期