版画家の中村真理さんを講師にお迎えして「リトグラフ体験~レクチャー&キッチンリトグラフ~」を2024年8月25日に開催しました。16名の参加者が講師とともにリトグラフの仕組みを学び、キッチンリトグラフ※を制作しました。講座の様子をレポートします。

※キッチンリトグラフは、台所にあるような身近な素材でつくるリトグラフです。

中村さんのキッチンリトグラフ作品

講座は中村さんによるスライドレクチャーから始まりました。リトグラフは、水と油が反発し合う性質を利用した版画技法で、通常はジンク(亜鉛)板やアルミニウム板、石版石(石灰石)を版に使用します。中村さんはリトグラフの基本的な原理から、実際の制作工程まで幅広く解説してくださいました。

講師の中村真理さん

石版石で制作する場合は、絵を描く前に石の表面を研磨します。石版石を磨く様子の動画を見て、平滑に磨きあげていく作業の大変さに驚いた参加者もいたようです。

中村さんが石版石を磨いている様子

版画の種類(木版画、銅版画、シルクスクリーン、リトグラフ)についての説明では、横浜市民ギャラリーの収蔵作品を例に挙げ、それぞれの特徴や制作方法を解説していただきました。

収蔵作品の園山晴巳《Sortie de Couleur E》を例に、リトグラフについて解説

レクチャーの後、キッチンリトグラフを制作しました。中村さんから「キッチンリトグラフはあくまで簡易なリトグラフなので、版をつくるときに失敗することがよくあります。失敗しても気にせずに、新しい作品にチャレンジしてみてください」とアドバイスがありました。

キッチンリトグラフの手順を実演

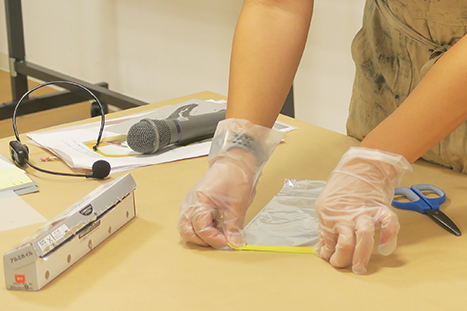

はじめにアルミホイルを板に貼り、版をつくります。この版にカーボン紙を当てて、下絵を転写していきます。アルミホイルに手の油脂がつくと、その部分が油性に反応してしまうため、必ず手袋を使って作業します。

新品のアルミホイルを使うのがコツ

下絵を写したら、チョコレートや油性の描画材(クレヨン、ダーマトグラフ)を使って絵を描きます。今回は鉛筆型のチョコレートを使用しました。チョコレートの描き心地について参加者に感想を聞くと、独特な柔らかさがあり、広い面を塗るのに便利だったとのこと。

描いていると、チョコレートの甘い匂いがします

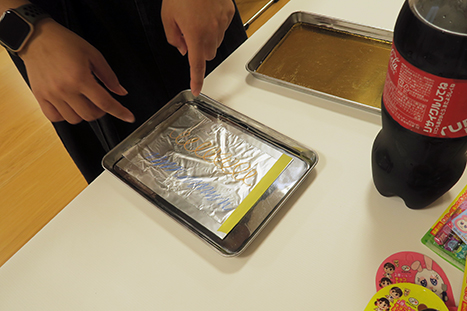

続いて製版(版づくり)の工程です。版を、数十秒~1分くらいコーラに浸します。中村さんによると、コーラに含まれるクエン酸や砂糖が、なにも描かれていない部分のアルミホイルを酸化させ、インクがつかないよう変化させるそうです。アルミホイルをコーラに浸すという初めての経験に、皆さん半信半疑ながらも楽しんで取り組んでいました。

コーラに浸すと、炭酸の泡が出てきます

製版が終わったら、版を水で洗い流します。しっかり製版できていれば、油性の描画材で描いた部分にだけインクがつきます。描いたところ以外の余白は水分で覆われており、インクがつきにくい状態になっています。

水を入れたバットに浸して、コーラを洗い流します

いよいよ刷りの工程へ。セルローススポンジで版を湿らせながら、リトグラフ用インクをローラーで塗布します。

版を乾かさないように気を付けます

版に紙を載せて、バレンでこすり、そっと紙をめくると…

バレンを使い、力を込めてこすります

刷り上がりました!自分の絵がきれいに刷り取られた瞬間、嬉しそうな笑顔がこぼれました。

絵柄がくっきりと写し取られています

キッチンリトグラフには、表面が滑らかな紙が適しているそうです。今回はクラフト紙と、白いケント紙に刷りました。

同じ絵でも、紙の色が変わると雰囲気が違って見えますね

最後に、全員の作品を並べて鑑賞会をしました。インクが余白についてしまったり、製版がうまくいかず絵が潰れてしまったりと、思いがけない失敗や予想外の結果もありましたが、その「偶然性」もキッチンリトグラフならではの魅力として楽しんでいただけたようです。時間が許せばもっと刷りたいという声も多く聞かれました。中村さんからの「市販の版画用インクで代用できるので、お家でもぜひ続けてみてください」とのアドバイスに、今後の創作意欲が湧いた方もいたようです。

鑑賞会の様子

参加者の皆さんからは「身近なものでリトグラフが体験できて楽しかったです」「リトグラフに興味があったので、自宅でも制作できる技法を学ぶことができて、とても参考になりました」「自分でも作ってみたい」という感想が寄せられました。リトグラフの魅力を体感していただくことができたようです。ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました!