2025年9月6日(土)、大人のためのアトリエ講座「レクチャー はじめての現代アート」を開催しました。横浜市民ギャラリーではこれまでにも、アーティストや写真家、舞台美術家、ドキュメンタリー監督など、さまざまな専門家を講師に迎えてレクチャーを開催してきました。

今回は、現代美術・装飾史研究者の筧菜奈子さんを講師にお迎えし、「現代アートを楽しむための基礎知識」についてお話しいただきました。当日の様子をレポートします。

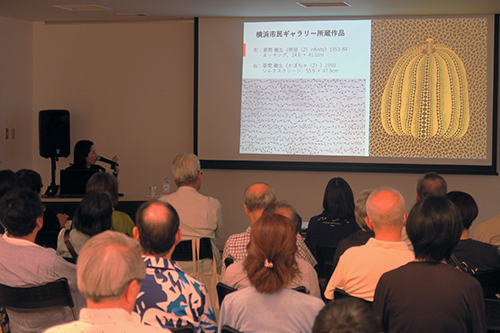

レクチャーの様子

はじめに筧さんは、ご自身の著書を紹介しながら、それぞれの本に込めた思いや、研究を始めるきっかけとなったジャクソン・ポロックとの出会いについて語られました。『めくるめく現代アート イラストで楽しむ世界の作家とキーワード』(筧菜奈子著、フィルムアート社、2016年)は、知らない言葉が多くて難しいと感じがちな現代アートを、やさしく紐解けるようにと作られた一冊。解説文だけでなく、イラストもすべて筧さん自身の手によるものです。

講師の筧菜奈子さん

「現代アートをわかりやすく伝えたい」という情熱が込められた、現代アートの入門書です

自己紹介の後はいよいよ本題へ。「現代アートにどんな印象をお持ちですか?」という筧さんの問いかけに、参加者からは「正しく見るポイントがある気がする」「既存の“絵画”という枠を飛び出している感じ」「何でもありのようだけど、実際は何だろう?」など、さまざまな意見が寄せられ、このやりとりをきっかけに講座がスタートしました。

・

筧さんはまず、「現代アート」という言葉や考え方がどのように生まれてきたのかを、歴史をたどりながら解説しました。

はじめにスクリーンに映し出されたのは、レオナルド・ダ・ヴィンチ《モナ・リザ》や《ミロのヴィーナス》といった、現代アート以前の作品。当時の芸術は「美しさを視覚的に表すこと」を目的とし、人間が持っている“美しい”という感情を喚起するような作品が重視されていました。

一方で現代アートは、必ずしも「美しい」という感情を喚起しない作品も多く、マルセル・デュシャン《噴水(泉)》やマリーナ・アブラモヴィッチのパフォーマンス作品などがその例として紹介されました。

筧さんは、19世紀までの美術が「美しさを視覚的にあらわす技術」であったのに対し、現代アートは「機械にはできない新しい発想」や「言葉にできないものをあらわすこと」を重視する方向へ変化していったと説明。その背景には、産業革命による大きな変化があったといいます。写真の登場や大量生産技術の発展によって、手仕事としての芸術の役割が薄れていく中、人々は「それでもアートはなぜ必要なのか?」を模索し、「人間にしかできない表現」を追求するようになりました。

「人間にしかできない表現」の例として、ゴッホ、ゴーギャン、アンディ・ウォーホル、草間彌生、デミアン・ハーストなど、多様な作家と作品が次々と紹介され、筧さんのユーモアを交えた解説に参加者は熱心に耳を傾けていました。

草間彌生の紹介では、横浜市民ギャラリーが所蔵する作品を取り上げていただきました。

※草間 彌生作品の情報は、こちらをご覧ください。

最後の質疑応答では、「現代アートをもっと理解するにはどうしたらよいですか?」という質問が寄せられました。

筧さんは「深読みして楽しむこと」と答え、唯一の正解を探すのではなく、わからない中で時間をかけて考え続けることが大切だと話されました。その言葉をうなずきながら、楽しそうに聞く参加者の姿が印象的でした。

参加者からは、「現代アートを楽しむヒントになった」「また参加したい」といった声が多く寄せられました。今回の講座を通して、現代アートの背景や作家の考えに触れ、作品と向き合う新たな視点を得られた方も多かったのではないでしょうか。今後の鑑賞体験が、より豊かで楽しいものになることを願っています。

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

文・箱山朋実(横浜市民ギャラリー エデュケーター)